※この記事は、過去のブログ(http://blog.livedoor.jp/tabihonhoka)記事(現在グルメブログのため該当記事は削除済)を再掲し、加筆・修正したものです。

※初出:2019年9月3日

概要

皮革講座に行きました。

皮革講座とは

・先日2019年8月25日(日)、仙台市内で開催された皮革講座に行ってきました。

一度にたくさんの革を直接触ることができる大変貴重な体験でした。

革の初心者としては、とても有意義な時間を過ごせました。

・そもそも皮革講座は、レザーソムリエ(後述)に関する講座で、

「皮革に関する基礎知識を業界のプロ」が教えてくれるという講座です。

驚くべきことに「無料」です。

・レザーソムリエについては公式HPから引用します。

「皮革業界では、皮革及び革製品について正しい知識を持っていただき、

皮革および革製品を愛用し、楽しみ、より多くの皆様に使っていただきたい、

そんな想いから、皮革講座や皮革試験等を活用し、「レザーソムリエ」を

育成することにいたしました。」

2017年からスタートしています。

・東北地方での皮革講座は今回が初めてとのこと。

会場の大きさは100人くらい入りそうな会議室で、

受講者は40~50人だったのでゆったりと受講できました。

参加者のほとんどが一般の参加者で、革取扱業者や革細工職員さん等は

意外にも(?)少数でした。

基本的な知識

・食用の際に出た皮を副産物として利用している。つまり革は環境にやさしい素材!

・皮から革へ「なめす」工程は映像で確認。様々な工程を経て出来上がります。

・「なめし(鞣し)」は、動物の皮を、人間の使いやすいような革へ加工すること。

なめす前のものを「皮」、なめしたものを「革」と、異なる表記で区別しています。

・アイスマン:1911年にアルプスの氷河で見つかった約5,300年前の男性のミイラ。

…既に革製品を使っていた。

当時は鞣し技術が進んでいなかったと推測され、大きな革をつくるのは大変だったと思われる。

・合成皮革(合皮)、人工皮革は、革そのものはどこにも使っていない。

最近では技術も進み本革と区別できないほど。

安価だがPCV等を使っているので劣化が早い。

・革の組織について

ケアについて

・使ったらブラッシングが基本。

・革は水に弱いといわれるが、革そのものは水分を自動的に調整できる。

(周りに水があったのでアイスマンの革靴が保存された、

逆にエジプトのミイラは乾燥のためボロボロ)

むしろ接着剤等が水に弱い。

ただ、シミになったりしては困るので、手入れは必要となるとのこと。

・水よりもむしろ乾燥との戦いだった。

革を丈夫にするため、油を染み込ませる「オイルレザー」や蝋を染み込ませる

「ブライドルレザー」等いろいろ工夫してきたとのこと。

・革の特徴を知ってケアを!

特にエキゾチックレザーの大半は外国製なので、よく確認する必要がある。

ポイント

①素材

牛 or その他(馬、羊、エキゾチックレザーなど)

※流通している革では、牛革が圧倒的に多い。

②なめし方

タンニン or クロム

タンニンなめし…植物由来のタンニンでなめす。キュッと音が鳴る。経年変化する。

クロムなめし…日本のほとんどの製品がこの技法。安く多量に生産できるため。

※両方加工する場合(コンビネーションなめし)もある。

③着色

染料 or 顔料

染料:素材に染み込むイメージの着色。経年変化しやすい。革の風味が感じられる。

顔料:表面をコーティングするイメージ。傷が付きにくい。明るい色も着色可。

※色落ちについて

…生物由来の皮は、有毒な物質が体内に入りこまないような作りになっている。

つまり異物の侵入を防ぐ機能を有しているため、もともと色が着きづらい材質。

そのため染みにくい。

④仕上げの種類

銀あり or なし

※銀面を残すかどうか。

※銀面:(ここの解説・図は「みんなの皮革用語辞典」から引用)

なめし(鞣し)加工を施された革の表面で、毛のついていた側のこと。毛穴があり、なめらかな肌ざわりをしている。

毛穴の大きさ、形、配列の仕方、毛穴間の形などは動物の種類によって異なり、それぞれの特徴が表れる部分である。

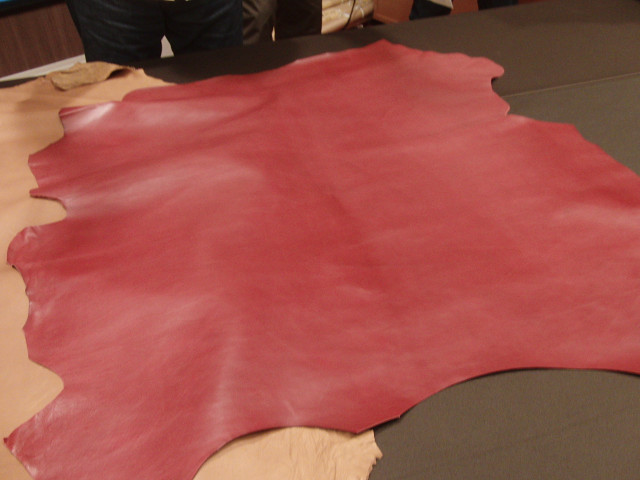

牛革

人間と同じように、生まれたばかりの肌はきめ細かく、年を経るごとにお腹周りは大きくなる!

※革の大きさにも注目してみてください。

・カーフ:生後6ヶ月以内の子牛皮

・キップ:生後6ヶ月から2年以内の牛皮

・オーバーキップ:キップとステアの中間的なもの

・ステア:生後3~6ヶ月以上に去勢された、生後2年以上の牡牛皮

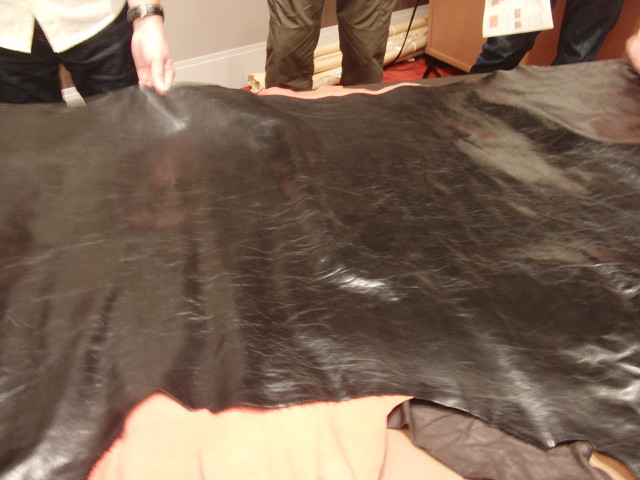

・ステアの表面

・下の黒いのは蝋(ワックス)で加工したステア

・中央部分にトラ(しわ)

・部位によって繊維の緻密さが違う(写真↓は足の部分)

コードバン

農耕馬の臀部(おしり)の「内側」から取れる貴重な皮。

触ると他の部分と比べて固いのが分かります。

馬の個体ごとに採れる量も違うそうです。

エキゾチックレザー

・わに ワニは養殖がほとんどで、生まれた時にタグを付けて管理している。

・へび 開き方(腹から開くor背から開く)により表情が異なります。

鱗もしっかり残っていました。

・オーストリッチ:ダチョウの皮…ぽつぽつと突起があるのが特徴

・ワシントン条約に関する証明表示(左)&ワニにつけるタグ(右)

・とかげ(リザード) これは本来の柄を脱色して染め直したもの。

・サメ 穴が開いているのはヒレを取ったからです。

※鹿も見せてもらいましたが、写真を撮るのを忘れてしまいました。軽かったです。

仕上げの種類

①銀あり

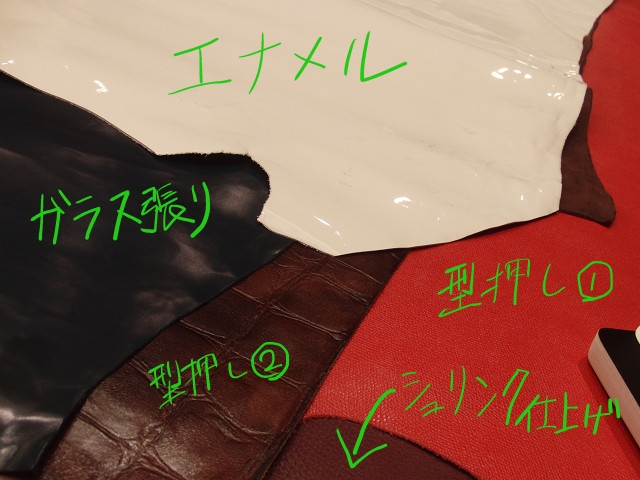

・シュリンクしあげ

…収斂剤(しゅうれんざい)という薬で革を収縮させ、シボ(細かい凸凹)を強調させる技法。

↓部位によってシボ(細かい凸凹)の大きさが違うのが分かります。

→高級ブランド品はきめの細かい所を厳選して作るため高価になるらしいです。

・型押ししあげ

…銀面を高温高圧のプレスで凸凹を付ける技法。

↓上が型押し。下は先ほど見たシュリンクしあげ。

・クロコダイル型の型押し

→日本には2,000もの型押しパターンがあるとのこと。

②銀なし

・起毛…サンドペーパーなどで毛羽立たせること

◆銀面(毛のついてた表側の面)の起毛…ヌバック(一番左)

バックスキン(牡鹿の銀面を起毛したもの)は、

貴重なのでバック(スキン)に負けないような新しいものを作れないか

→ニューバック→ヌバックと呼ばれるようになったそうな。

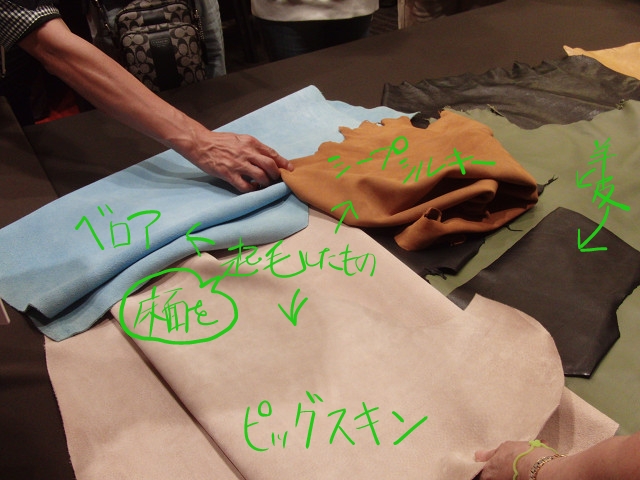

◆床面(体の内側だった裏側の面)の起毛

・スエード…毛足が短いもの(牛以外が多い)

・ベロア…毛足が長いもの(牛革が多い。下写真)

・ガラス張り

昔は本当にガラスに張って乾燥させた。

今は薬品で表面を均一にしている(一番上)。

・エナメル

PCVで表面加工したもの(一番上の白いの)。

PCVなので劣化しやすい、色を呼びやすい。

※加工方法も日々進化しており、銀箔を張ったり様々な工夫がなされている。

小判もの

・カンガルー 軽くて丈夫なためスポーツシューズにも使われる。

↓原皮(毛もついてます)

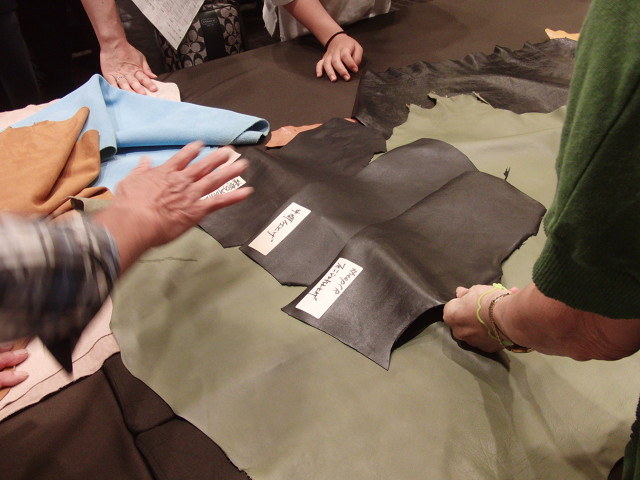

↓上からタンニンなめし、クロムなめし、原皮

・ゴート(山羊皮)

・シープ(羊皮)肌ざわりが良い、軽い、くしゃくしゃにならない、ただしすれやすい。

↓写真中央の3つ並んでいる黒いのは、シープに油入れたり、タンニンなめししたもの

★以下、床面を起毛したもの

・シープシルキー…羊皮のスエード(床面の起毛)高級品

・ピッグスキン…豚皮のスエード。通気性に優れている(毛穴が貫通しているため)

・ベロア…写真のは牛皮。重いけど安い。

感想

・色々な革に直接触れることができて良かったです。比べると違いがよく分かりました。

・講師陣の先生方も一生懸命教えてくださり、ありがたかったです。

・一枚の革を作るのにも相当な手間がかかっていることが理解できました。

・自然というか生命は凄いと思い知らされた。年月を経て味が出るというのは良いですね。

・一口に革といっても素材、鞣し、仕上げ、着色等それぞれ違いがあり強み弱みが異なる。

使い方によって適材適所というか、持ち味を活かしつつ使いたいと思いました。

皮革講座は継続して実施されているようですが、2025年7月現在、仙台会場は無くなってしまったようです。(東京、大阪、福岡、名古屋、札幌会場で実施。詳細は↓のリンクから公式ホームページをご覧ください。)